お知らせ

本と川と街 2021 終了のお知らせ。

たくさんの方にご来場頂きありがとうございました。本を片手に川や街を巡るアートの旅へご案内できる日まで、しばらくお待ち下さい。

About Us

記憶を重ねる媒体をつくる

江戸時代からたくさんの運河と水運で栄えてきた東東京は、これまでのおよそ400年の間に火事や地震、戦争とさまざまな災害を経験してきました。その度に街を再建した根気強い住民たちの思い、そして生活や文化のレイヤーが幾重にも重なり今があります。また、庶民が多く暮らしていた地の自由な気風は脈々と受け継がれ、新しい文化も生まれています。

気候変動やパンデミックがある現在、私たちは何を感じ取り、どのような表現で街にレイヤーを重ねていけるでしょうか。このアートプロジェクトは、「本」という記憶媒体を軸に改めて風土と向き合い、街を提案します。

Concept

ページを捲るように街を回って

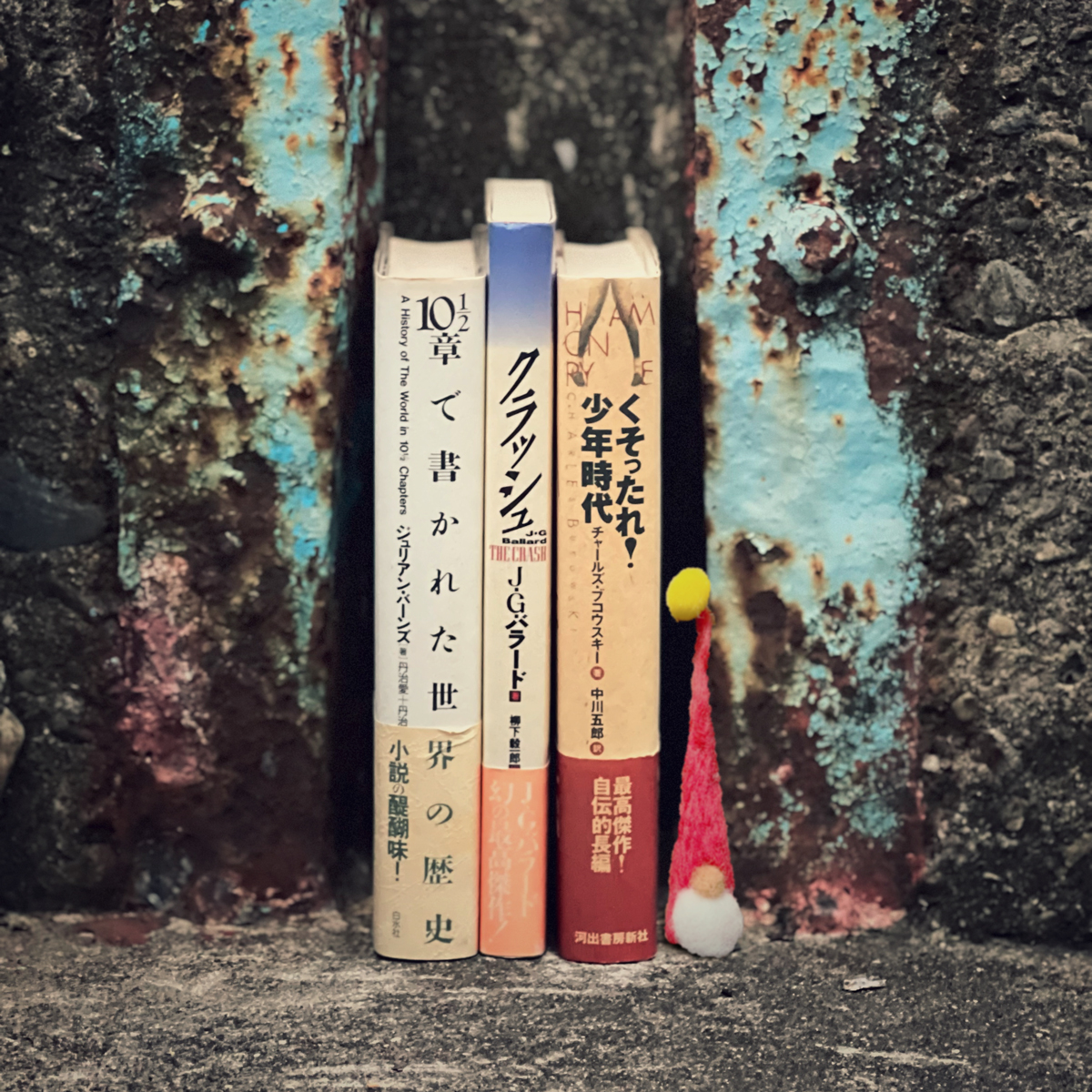

本

人から人へ思いを届ける本。革から紙そしてデジタルに変わっても、ページを開けば、そこに人々の笑い声や悲しい別れがあります。図像や文字を拾い、人の手で編まれた本たち。本は記憶そのものであり、私たち自身でもあるのです。

川

多くの川が流れる東東京。江戸から令和まで時代が変わっても川の流れは変わりません。わたしたちを見守ってくれる川。震災や戦争で多くの人が亡くなった川。川は私たちの心のふるさととも呼べる場所です。

街

沢山の人が住んでいる街。それぞれの生活があり、工夫を凝らした商店があります。住む人が変わっても東京は東京です。花見をして、神輿を担ぎ、川で夕涼みして、神社で手を合わせる。私たちの営みが積み重なり、街の記憶へと紡がれていきます。

本も川も街も、様々な歴史や文化、そして人々の思いを内包している記憶装置のようなものです。その、本と川と街で、イースト東京の側面を掘り起こし、リフレーミングして新しい本を作るようなイベントを企画しました。ページを捲るように街を回って、舟にゆっくりと揺られながら、人との出会いを楽しんでください。角を曲がると、そこには新しい東京があります。

Program

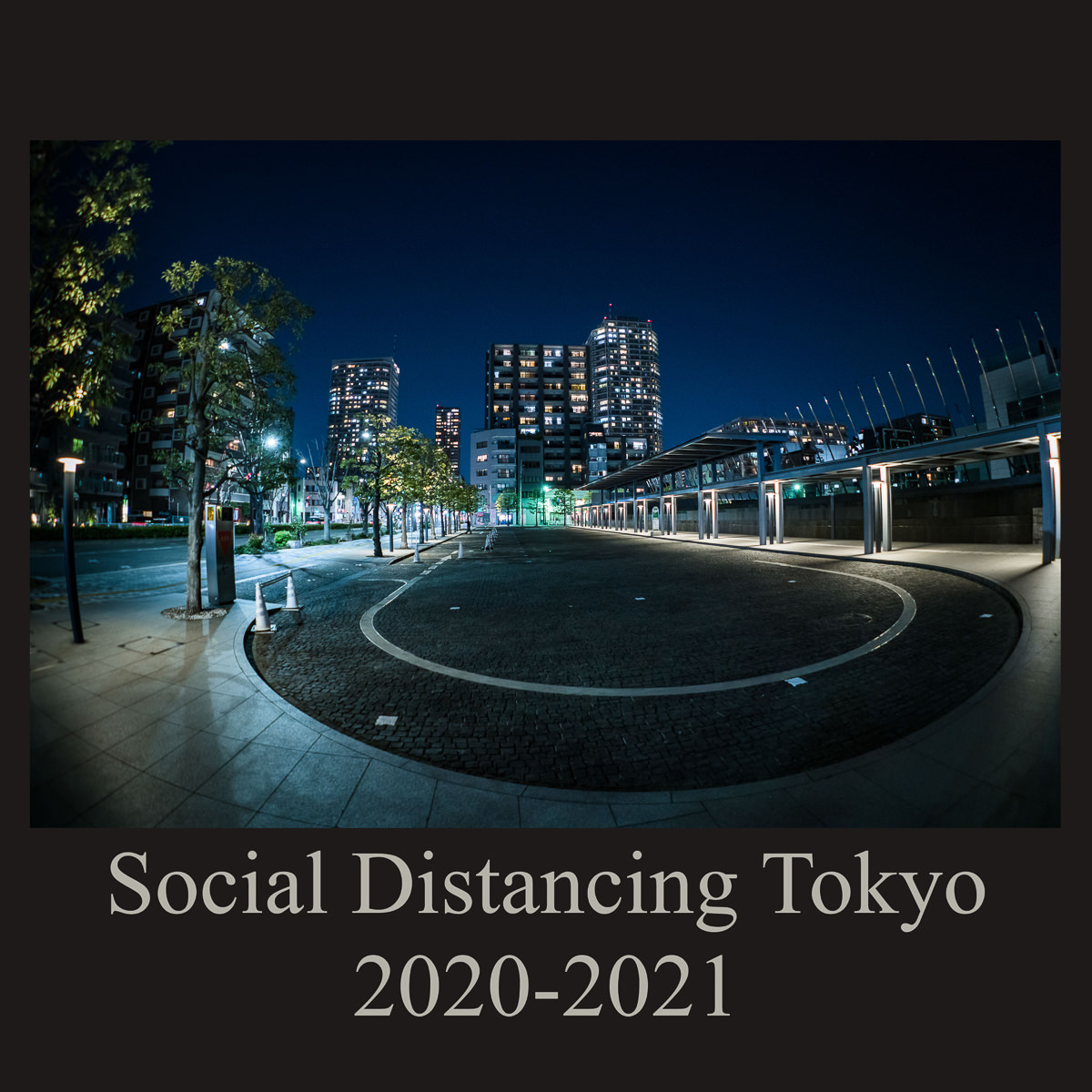

1.Social Distancing Tokyo 2020-2021

Aki Fujita Taguchi来日するロックバンドの撮影をメインワークにしていた地元在住22年目となる写真家がコロナ禍の街でカメラを手に辿った深川エリアの記録と記憶。

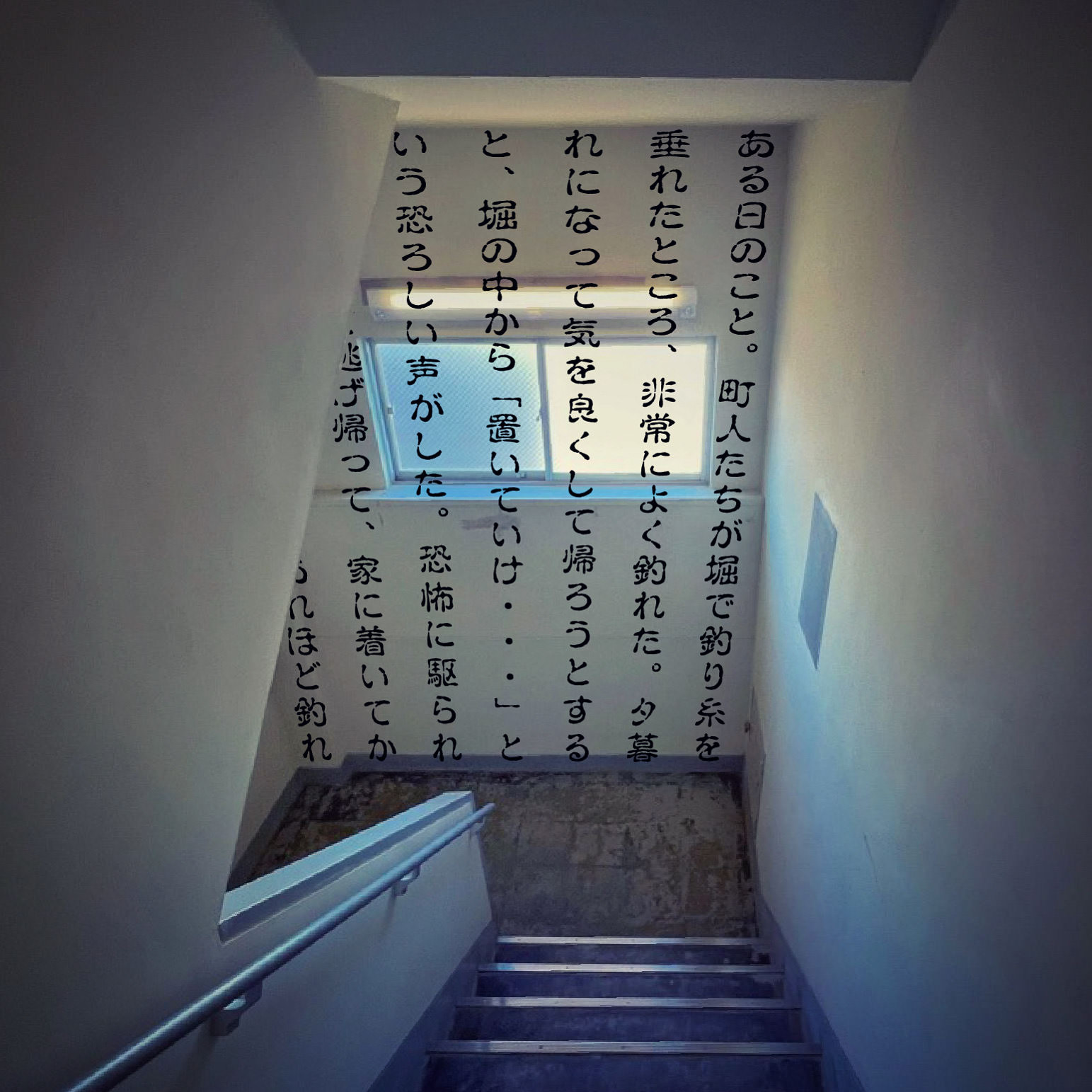

2.怪段 -KWAIDAN-

スタヂヲ沙雅州(岡村昌範)今のコロナ禍の現実社会がいかに常ならざる状況かを改めて問い直すことをテーマに、怪異という切り口で古今東西のさまざまな本からテキストを引用、展示する。

3.水辺の図書館

水辺の図書館プロジェクト(東京都公園協会、隅田川マルシェ実行委員会)隅田川テラスで、子どもたちの絵が描かれたシートに座って青空の下、流れる川や行き交う船を眺めながらの読書体験ができる水辺空間。

4.川の街のトラベローグ

荒れ地(仮)川の街を旅して書き記されたトラベローグ(旅行記)の入った旅の鞄を手に入れて、誰かの足跡をたどりながら、自分の足跡をかさねていく参加型のプログラム。

5.つながるライトバルーン

イワタマサヨシ温かさを感じるけれど、どこか儚くもあり私たちを優しい気持ちにしてくれる灯り。 会期中、公園や駅でひっそりと佇んでいるライトバルーンたちを見つけてください。

6.MADE IN HERE

鹿野貴司かつて日本最大級の工業地帯だった墨田区・江東区には、今も大小さまざまな工場が 稼働し職人の技が息づく。その現在形の風景から日本のものづくりの源流を写しとる。

7.堀の記憶Ⅱ

旧水路ラボ江戸東京の文化・暮らし・産業を支えてきた水路。現在その多くは埋め立てられ、 存在しません。今回は中でも五間堀にスポットを当て、街の歴史を振り返ります。

8.深川「音楽と落語」の舟あそび

小名木川船上ライブ実行委員会江戸の水路「小名木川」にて、1日4便、2種類の舟で隅田川ミニクルーズ付きの60分の船旅と水面に心に響く船上ライブをお楽しみください。音楽DAYと落語DAYあり。

9.街暦

Ari no Mi Project(襟草 丁+松本 力)街は、その現象を通して季節のめぐりを感じられる独自の時間軸を持っている。 ふたりの表現者がお互いの写真と言葉で映像と認識を交わし合う「往復写簡」。

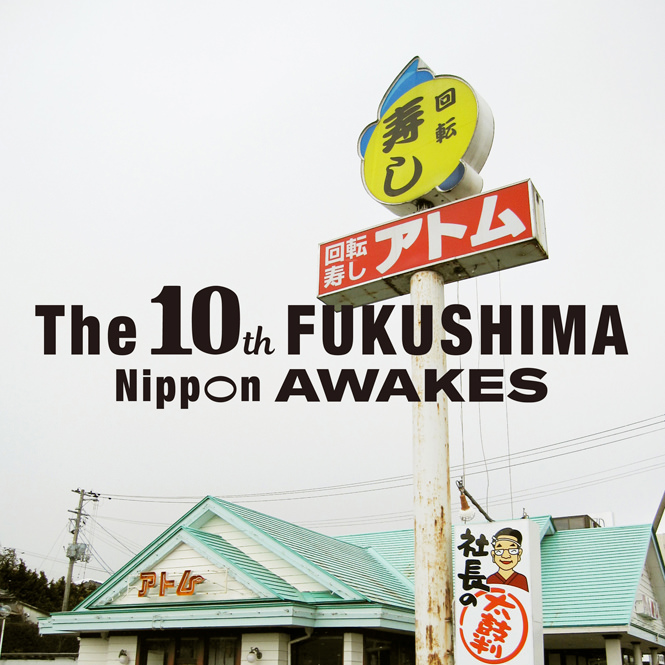

10. 3.11から10年。日本の目覚め

The 10th FUKUSHIMA, Nippon AWAKES3.11以降、放射能測定にアートを見い出し福島の地で「ビオクラシー(生命主義)」を掲げた発起人を中心に「10年目」に始動した“Nippon AWAKES“ プロジェクト展。

11.Music For The Story II

Yutaka Ishimatsu (orange plus music)水面のゆらぎがある深川の風景と、 穏やかな音が流れるミュージシャンの日常と一緒に、 自宅から読書という内面への旅へ出かけよう。 誰かの物語を想像することが、 自らの物語をきっと照らしてくれるから。

12.カキノキ⇄ギフト

「時の蘇生・柿の木プロジェクト」実行委員会1945年、長崎で被爆しながら奇跡的に蘇生した柿の苗木を子どもたちと育て、平和と命の尊さを伝えるプロジェクト。世界に広がる植樹地の声を紹介し、新たな植樹地を募集する。

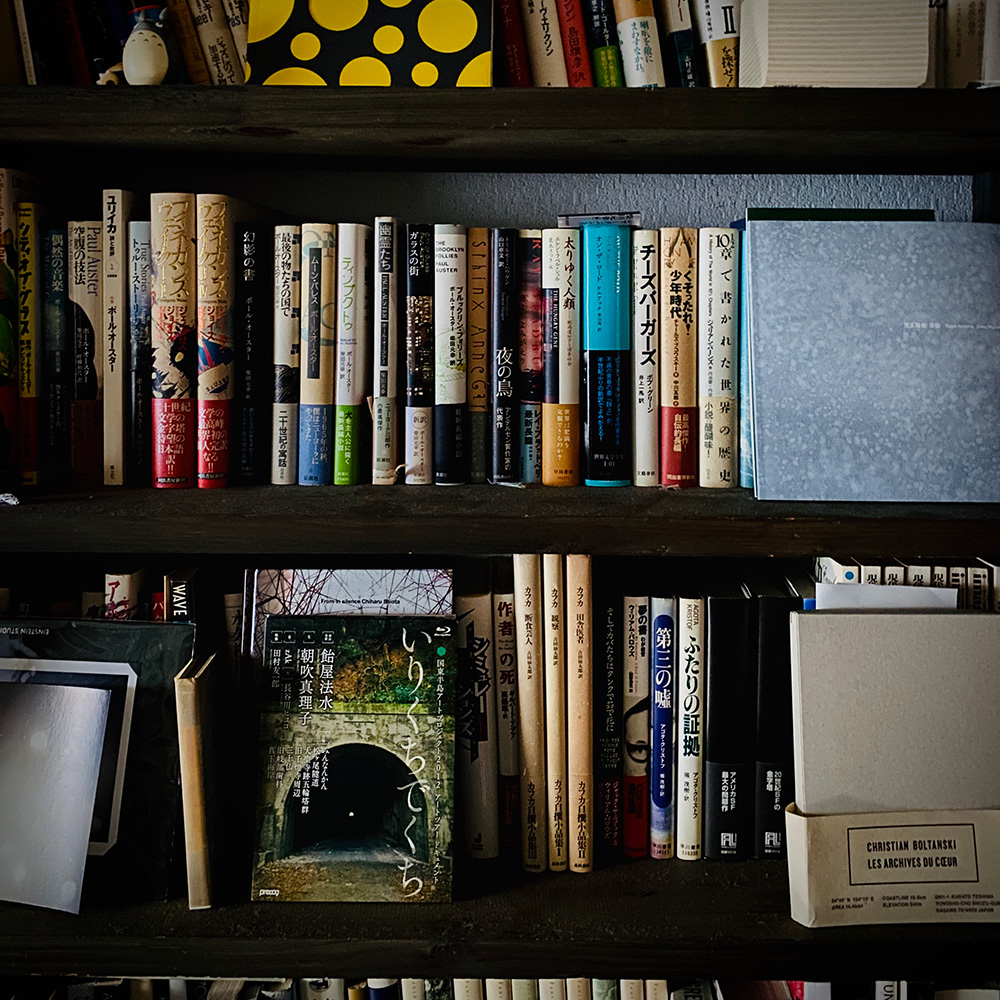

13.Layered 2021_Visionary

gift_(池田史子+後藤寿和)「その時」を象徴するキーワードで直観的に選ばれた「本」を「その時」の表象として、記憶としてレイヤーしていく試み。選書図書室と選者との対話で構成される。

14.RUN to Survive

TreckTreckこのエリアを火の海にした東京大空襲を語り継ぐ希少なサバイバーから現地でお話を伺いながら、実際に歩き、走り、その道のりと記憶を時空を越えて追体験する。

15.まちに音楽を

musicGROVE深川にある51か所の寺院。そのいくつかで会場ごとにテーマを設定し若手音楽家によるコンサートを開催。人々が癒され頼れる場所で各々の音色を楽しんでいただく。

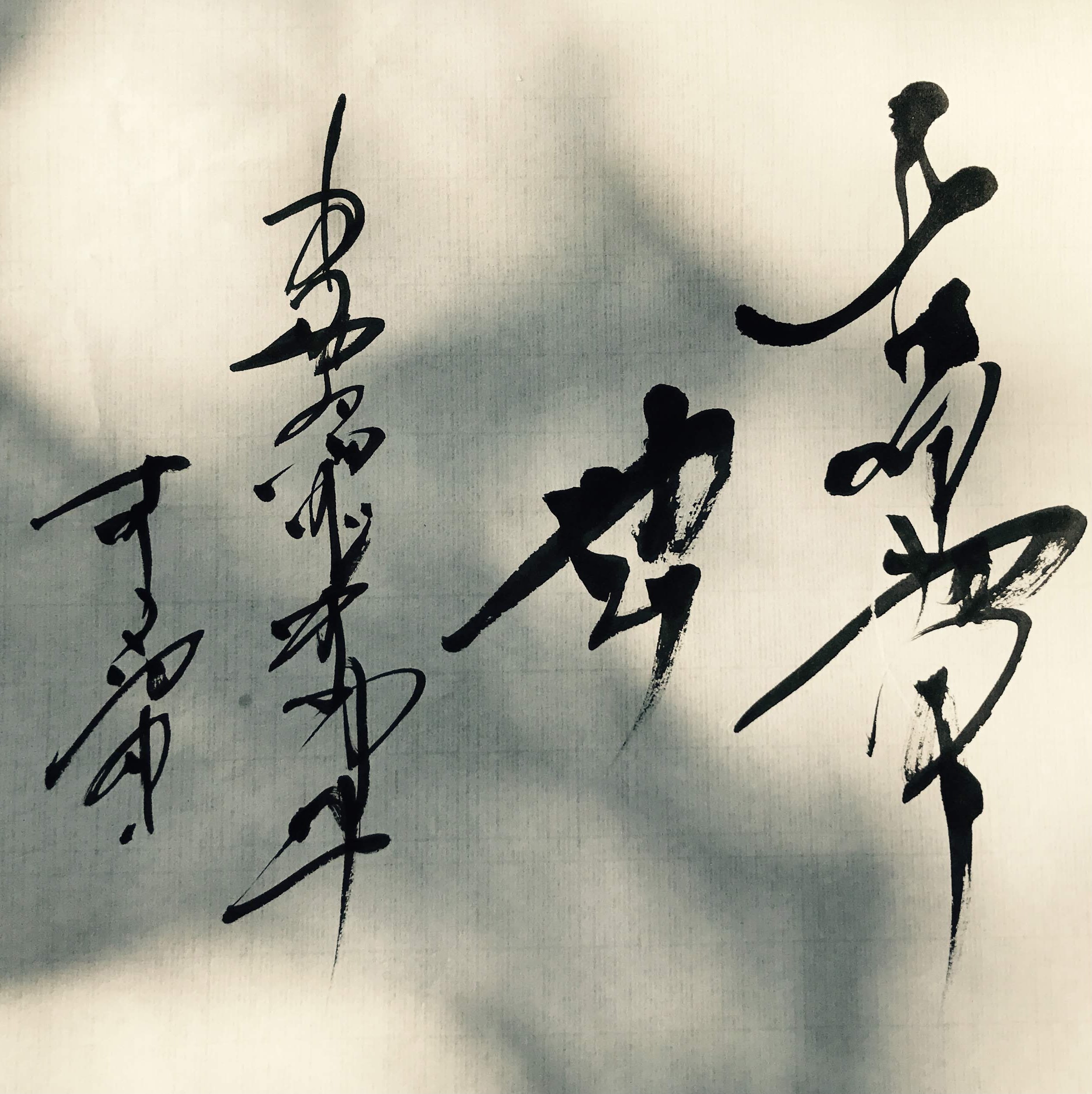

16.ひともじ

樹虹そこに文字があったら読まずにはいられない私たち。では読めない文字に接した時、それをどうとらえるのか。文字の新しい楽しみ方を「書道」という形で問いかける。

17.「日常記憶地図」ワークショップ

サトウアヤコ地図上に、よく行っていた場所や道をなぞることで、ある時期の個人的な場所の記憶と世界を俯瞰的に想起し「いつかの」自身と風景を立ち上げるワークショップ。

18.ネオ歩荷

あいくま新潟県糸魚川市の秘境小滝地区の森林組合に勤務する傍らアート制作を行っている作家が、樹齢50年程のブナの木を自ら伐採し木場の街 深川まで運ぶ過程を映像化。

19.citea house

鎌松亮、武井宗道、瀧口宇一郎かつて深川の風景だった“木”を用いて茶室をつくり、その空間で茶道家・武井宗道による茶会を開催。茶の湯を通じ、街の過去と現在の風景をつなぐ。

20.空間絵本「きば・きば・きば」

小泉マリコいつも遊んでいる公園はかつて江戸時代から続く貯木場「木場」だった。木場公園の中に大きなサイズの飛び出す絵本を設置し、深川の歴史と文化を体感してもらう。

21.CROSS LOCAL

YUKKIY & TreckTreckSTAY HOMEの日々のなかでもオンラインライブやワークショップを通じて、離れたローカル同士で作品を交換し合い、空間を越えてつながる「ご近所さん」になろう。

22.水彩|水災

江東区の水辺に親しむ会東東京は大規模な水害にあってきた土地ですが昨今の堤防の整備で危機感が失われています。街なかに到達水位をピンクの線で示し日々備える気持ちを呼び醒します。

23.すき間の図書館

いいね森下家が密集して建つ下町。その家と家の間やカフェのちょっとしたすき間などを、地域の皆で手づくりの小さな図書館に。本を通して新しいつながりを作る試みです。

24.KUMADE

マリンフレンズプロジェクト、いいね森下縁起物である熊手×日本海に流れ着いたプラスチックゴミを再利用したお飾りで、拠点の目印となる「KUMADE」を各々思いを込めてワークショップでつくります。

25.映画「小名木川物語」オンライン上映会

「小名木川物語」製作委員会江東区を東西に流れ、町の歴史を見つめてきた小名木川周辺を舞台に実際の住人達もキャストで登場する、深川発・ローカルムービーの上映会。アフタートークも。

26.ネルケンライン@深川 The NELKEN-Line

安藤誠 + Fukagawa Dance Project世界的に有名なダンサー/振付家であるピナ・バウシュの作品を地元の多様な踊り手たちで一緒に踊ろう!というプロジェクトの深川版・キックオフを映像で体験。

+1 記憶のカケラ

イワタ マサヨシ両国駅に残っていた「駅のアルバム」そこには駅の記憶のカケラが沢山詰まっていた。「駅のアルバム」から写真を厳選し、総武線ホームにある閉鎖されている階段に展示。

+1 AISO in KAIKA

AISO墨田区のアートホテルKAIKA 東京にて、音楽構築システムによる終わりのない・変わり続けるサウンドインスタレーション展示を無料開催。

主催

「本と川と街」実行委員会

共催

公益財団法人東京都公園協会、

隅田川マルシェ実行委員会

協力

TOKYO ART BOOK FAIR、

東京都現代美術館

後援

墨田区、

江東区、

江東区観光協会